- Accueil

-

Benjamin Roubaud ▾

- I - Une vie mystérieuse

- II - Un caricaturiste politique sous Louis-Philippe

- III - Un spectateur assidu de la vie littéraire et artistique

- IV - Un témoin amusé de la vie sociale et des moeurs

-

V - L'aventure algérienne

- 1 - Une aventure artistique trop tôt finie

- 2 - Souvenirs d'Afrique - Portraits des chefs militaires

- 3 - Album d'Afrique - Scènes de mœurs et de types indigènes

- 4 - Galerie royale de costumes

- 5 - Les Troupiers en Afrique

- 6 - Quelques tableaux en Algérie

- 7 - Le correspondant de l'Illustration en Algérie

- Expositions ▾

- Postérité ▾

- Documentation ▾

- Nouveautés ▾

- Contacts

Site à l'initiative de Pierre QUIBLIER et Jean-Paul ROUBAUD

Web-designer : Harold George

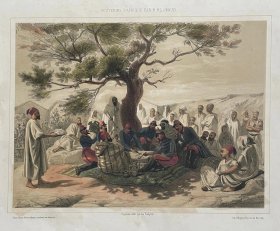

Album d'Afrique, ou Souvenir d'Afrique (1846)

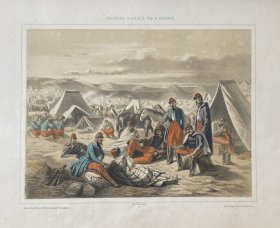

Costumes français et indigènes, Scènes de mœurs

Cet album in-folio de huit planches, aquarellées et lithographiées, fut publié, en 1846, par Gihaut et Auguste Bry, puis, réédité plusieurs fois, et jusque vers 1863, par Bastide, libraire à Alger et à Constantine, et Challamel, libraire à Paris.

Paru sous le titre Album d’Afrique, ou Souvenirs d’Afrique, selon les tirages, son sous-titre nous en précise le contenu :

Costumes français et indigènes, Scènes de mœurs, Sujets militaires au bivouac et en campagne. Dessinés d’après nature et lithographiés. Par Benjamin Roubaud.

Les quatre premières planches contiennent, sur la même feuille, plusieurs sujets différents, les suivantes ont un motif unique. Toutes sont remarquables par la richesse et l’intérêt des sujets abordés qui sont finement représentés et souvent pris sur le vif. C’est l’ultime témoignage que Benjamin ait laissé de sa connaissance approfondie du pays.

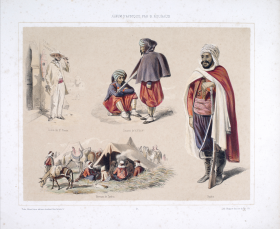

Planche 1. Album d’Afrique. Passementier, Costumes militaires algériens (tenue de voyage), Juive, Famille maure allant à la campagne. Collection S.P. Lohia

Cette planche contient 4 motifs diversifiés : Passementier, Costumes militaires algériens (tenue de voyage), Juive , Famille maure allant à la campagne.

• Les passementiers d’Alger, souvent très jeunes, généralement des juifs, étaient réputés pour leur savoir-faire.

Le jeune passementier, une aiguille à la main, est assis sur une estrade recouverte d’un tapis, une jambe repliée sous l’autre. Il sait fabriquer avec virtuosité des cordons, des glands, des rubans, des tresses , broder des soutaches, des boutonnières sur les vêtements. Il sait aussi revêtir de fils d’or les tuyaux de pipe des fumeurs de kif, ou tisser des chaînes de montre.

• Un groupe de militaires en tenue de voyage, bagages sur le dos, se déplace sans doute entre deux garnisons. Pour franchir un cours d’eau à gué, les soldats ont remonté en haut des cuisses les jambes de leurs pantalons bouffants.

• Juive : En costume traditionnel, dans une belle attitude, elle est vêtue d’une chemise blanche, à larges manches nouées à l’arrière et d’une robe-tunique en soie, richement brodée de fils d’or ou d’argent. Sur sa tête est posé un bonnet surmonté d’un mouchoir. Les cheveux longs, serrés dans un cordon, pendent jusqu’au bas du dos.

• Famille maure allant à la campagne. Le chef de famille maure conduit deux femmes à la campagne, l’une assise un petit âne qu’il mène par la bride et la seconde suivant derrière, à pied. On devine sous le voile de cette dernière une coiffe haute du genre hennin, ou sarmah.

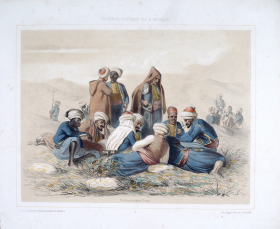

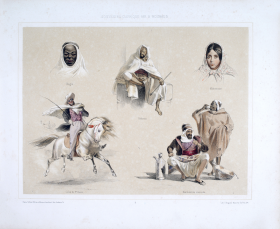

Sur cette planche nous voyons un colon de 2e classe, deux zouaves, un bivouac de spahis et un Spahi en pied.

• Le colon de deuxième classe parade fièrement devant un débit de tabac et liqueurs dont il est le patron. On voit derrière lui, la carotte tenant lieu d’enseigne et l’inscription au mur « Tabac et liqueurs ». Il fait partie de ces colons, qui, attirés en Algérie par le profit, étaient riches, menant grand train et qui ne semblent pas avoir recueilli la sympathie de Benjamin.

• Les Zouaves, créés en 1831, étaient des soldats d’infanterie légère, recrutés d’abord parmi les soldats de la Régence d’Alger, puis d’origine exclusivement européenne. Leur uniforme comprend une chéchia recouverte d’un turban, une veste de drap bleu foncé, un pantalon bouffant, et à la taille, une large ceinture. Ils disposent d’une courte pélerine couleur gris de fer, de guêtres blanches, ou bleues, recouvrant des souliers de cuir noir.

• Les Spahis, soldats turcs au service de la Régence d’Alger, avant la conquête, rallièrent ensuite l’armée française. Ils formaient un corps de cavaliers redoutables dirigé par le général Yusuf. Leur uniforme était semblable à celui des Zouaves, mais avec un grand burnous, de drap garance, porté sur un premier burnous blanc en laine.

• Bivouac de Spahis

Au milieu du campement de leur unité, les Spahis, assis, devisent tranquillement, en fumant, et s’apprêtent à passer la nuit sous la traditionnelle tente arabe.

Planche 2 . Album d’Afrique. Colon de 2e classe, Zouaves de la 3è du 4è, Bivouac de Spahis et Spahis. Collection S.P. Lohia

L'aventure algérienne